올해는 故노무현 전 대통령 6주기가 되는 해다. 불현듯 봉하마을을 찾고 싶었다. 가을 하늘엔 구름이 끼어 햇살이 약했으나 비가 올 것 같지는 않았다. 선선한 바람이 불었다. 날씨의 방해를 받지 않으며 감상에 젖기에는 더없이 좋은 날씨였다.

날씨 덕분일까? 마을은 조용하고 평화로웠다. 마을 입구에는 할머니가 국화꽃을 팔고 있었고, 그 옆엔 봉하마을의 약도를 그린 표지판이 방문객들을 맞이하고 있었다.

약도를 확인하며 동선을 머릿속으로 그린 뒤, 나는 국화 한 송이를 구입했다. 할머니는 이곳을 찾은 사람들 대부분이 국화 한 송이씩을 구입한다고 말했다. 정치적 이데올로기와 당파를 떠나 그저 고인에게 국화 한 송이쯤 헌화하는 것이 이곳을 찾은 사람들이 할 수 있는 최선의 예의일 것이다. 묘역에 가기 전 먼저 그의 생가를 찾았다.

민속촌에서나 볼법한 허름한 초가집은 1940년대를 그대로 옮겨 놓은 듯했다. 대통령이 출생한 집이라는 비범함은 느낄 수 없었으나, 과거 소탈했던 그의 이미지가 연상되는 것 같았다. 실제 그 당시의 가재도구들도 그대로 복원돼 있었으며, 마당에는 그의 유년기부터 학창시절과 사법연수원 시절까지의 사진들이 전시돼 있었다. 사진 속의 앳된 고인의 청소년, 청년 시절 모습은 언제나 웃고 있었다. 묘한 기분이 들었다. 생가를 보존해 놓은 이곳 어디에서도 슬픔이나 고통 같은 감정을 느낄 수 없었다. 따스한 느낌마저 들었다. 이곳의 분위기는 그를 대표하던 노란색이 주는 이미지와 닮아있었다. 짧은 생가 관람을 마치고 그의 묘역으로 향했다. 길가에는 노란 바람개비들이 돌고 있었다.

그의 묘역은 엄숙했다. 경찰관들이 곳곳에 서있었고 고요했다. 그가 유언으로 부탁했던 '비석 하나'로 향하는 길에는 그를 믿고 따르던, 혹은 그를 인간적으로 좋아하던 많은 사람들의 글이 적힌 타일들이 수도 없이 깔려서 길을 만들고 있었다. 모두 읽을 수는 없었으나, 그 마음들은 확실히 그에게로 향하고 있었다.

평일 늦은 오후라 참배객은 없었으나, 이미 많은 이들이 왔다간 듯 중간에 위치한 헌화대에는 수많은 국화꽃이 놓여있었다. 나 역시도 헌화대에서 짧게나마 예의를 표하고 비석으로 향했다.

처음 본 그의 묘지는 이상했다. 비석 받침에 녹이 심하게 슬어 색이 암적색을 띄고 있었다. 의아했다. 잘 정돈되고 꾸며진 묘역과 달리 정작 그가 유언으로 부탁한 비석에 있는 묘지는 흉해 보이기까지 했다. 그러나 이는 옆의 설명문을 읽어보면 그 의미를 알 수 있었다.

시간이 흘러 세상과 사람이 바뀌어도 변하지 않는 그의 철학과 가치를 지킨다는 의미였다. 방금까지 흉해보이던 것이 아름다워 보였다. 외관보다는 그 속에 숨겨진 뜻이 아름다운 비석받침이었다.

묘역의 입구부터 비석에 이르기까지, 쉴 새 없이 무엇인가를 생각했다. 잘 만든 아름다운 묘역이었다. 잠시간의 묵념을 하고 돌아가기 위해 왼쪽으로 고개를 돌리니, 부엉이 바위가 눈에 들어왔다.

운명의 그 바위는 생각보다 그리 높지 않았다. 바위의 자태는 주변 풍경과 잘 어울렸다. 그러나 알 수 없는 묘한 이질감이 느껴졌다. 자살이라는 가장 비극적 방법으로 세상을 등진 사람의 묘역과 그 사람이 몸을 던진 장소가 한 풍경 속에 위치한다는 아이러니함이 주는 감정일 것이다.

마지막으로 추모관을 향해 발길을 돌렸다. 추모관에는 사람이 제법 있었다. 양쪽으로 나뉘어진 추모관 왼쪽은 살아 생전 고인의 행적을 녹화해 놓은 영상들이 쉬지않고 상영되고 있었다. 잘나가던 세무변호사였던 그를 인권변호사의 길로 이끈 ‘부림사건’ 관련 다큐멘터리와, 대통령 시절 행적과 이곳으로 낙향한 이후 방문객들을 맞는 모습까지, 이곳에서 모두 볼 수 있었다. 그리고 오른 편에는 달변가이자 문장가였던 그가 남긴 친필 메모들과 연설문을 비롯해 평소에 쓰던 옷가지들과 심지어 피던 담배까지 전시되어있었다.

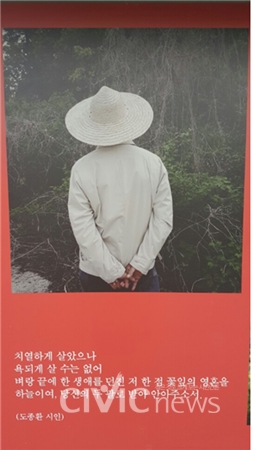

"사람은 꿈의 크기만큼 자란다. 꿈이 밑천 중의 밑천이다," "잘못된 정치풍토에 타협하지 않는 것이 저의 자부심이고 행복이다." 이런 문구들은 그가 살아온 발자취들을 모아 놓은 이 곳에서 가장 인상깊었다. 그가 어떤 마음가짐으로 삶에 임했는지 알 수 있는 단적인 예가 아닐까? 그런 그의 삶에 대한 자세를 도종환 시인이 추모시에 담았다.

추모관을 끝으로 봉하마을을 나서며 나는 생각했다. 내가 누군가의 삶에 옳다 그르다를 판단할 수 있을 만큼 성숙하지도 못했고 정치적 이데올로기의 프레임으로 한 사람을 판단하고 평가하는 것이 옳은 것인지도 알 수 없다. 그러나 비극으로 끝난 그의 삶이 희망을 노래하고 있지는 않지만 많은 이들로부터 존경을 받기에는 충분했다는 것이다.